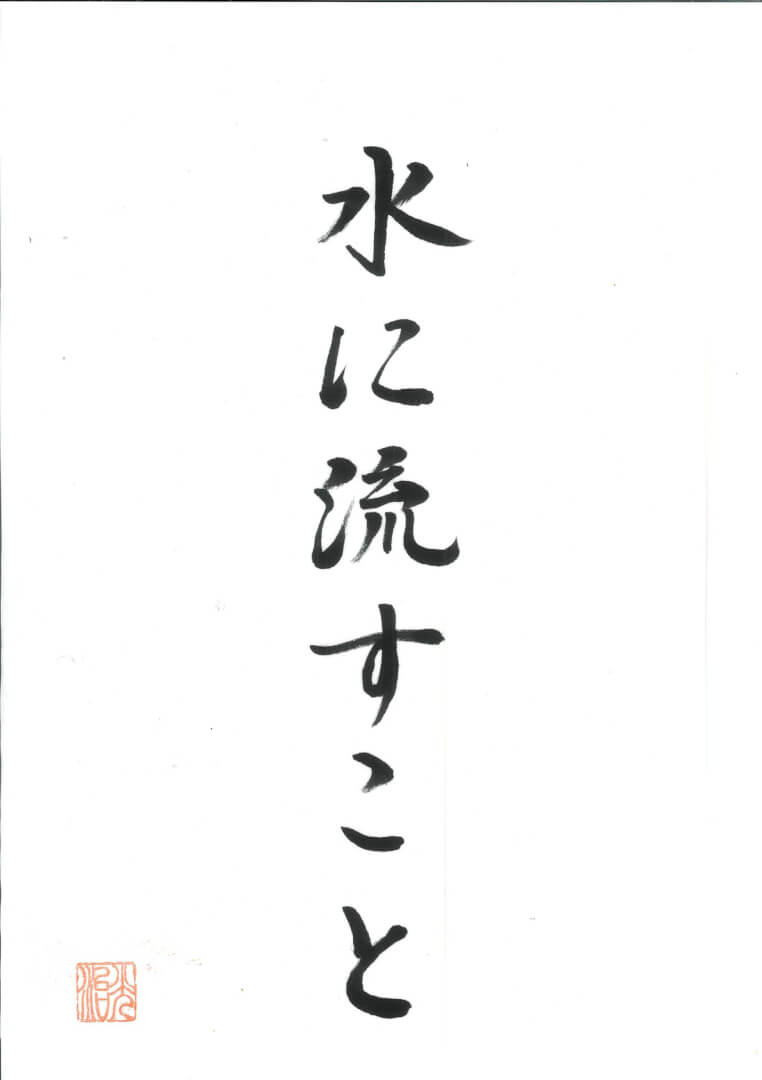

「水に流すこと」

たくさんの牛を飼う、ある信仰者は言いました。

「牛を飼うための柵(さく)の棒は

しっかりと打ち込まれており、

柵が壊れることはありません。

柵に張る縄(なわ)は、つる草で

よく編み込まれており切れることがありません。

若い牛たちでも、この縄を切って逃げることは出来ません。

さあ神様、もし雨を降らせたいならば、

いつでも降らして頂いて結構です」

(原始仏典 スッタニパータ 第1章2節-No.28)

釈尊は答えました。

「私は自分を囲う柵を牡牛のように壊し、

自分を縛る強固なつる草の縄を

巨象のように引き千切ることでしょう。

そうして、私は二度と母体に宿ることが無くなります。

さあ神様、もし雨を降らせたいならば、

いつでも降らして頂いて結構です」

(原始仏典 スッタニパータ 第1章2節-No.29)

牛飼いの生活基盤や

「誇るべき」自分の生きがいは、

* 囲う柵と、縛る縄

により、もたらされています。

しかし、釈尊は柵(さく)も縄(なわ)も壊し

引き千切ることにより、何も持たないが、

その代わりに二度と生まれて来ることは無いとします。

永遠に涅槃(ねはん:浄土)に安住するわけです。

私たちは社会で生きる為に、

* 囲う柵=会社・組織など

* 縛る縄=家族・子供・異性など

を持ちます。

そしてまた、これらが無いことが、

自分の悩みと多くの人に成っています。

そして、この項の釈尊の真意は、

* 囲う柵も、縛る縄も持つな。

と言っているのでは無いのです。

* 囲う柵を、縛る縄を持っても・持たなくても、

それに執着するな。ということなのです。

だからコノ世で大きな財産を築き、

かけがえのない家族を持てたとしても、

それに執着しない人は最高であり、死後も浄土に行く。

コノ世の財産も地位も、家族も何も無い人も、

その無いことに執着しなければ、その人は最高の世界に行く。

何もコノ世で持てなかった分、死後の浄土の歓喜とは

なおさらに大きなものと成ります。

今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。

皆さんの仕合せを心より念じております。

【柔訳 釈尊の教え 第一巻】著:谷川太一より一部抜粋転載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・