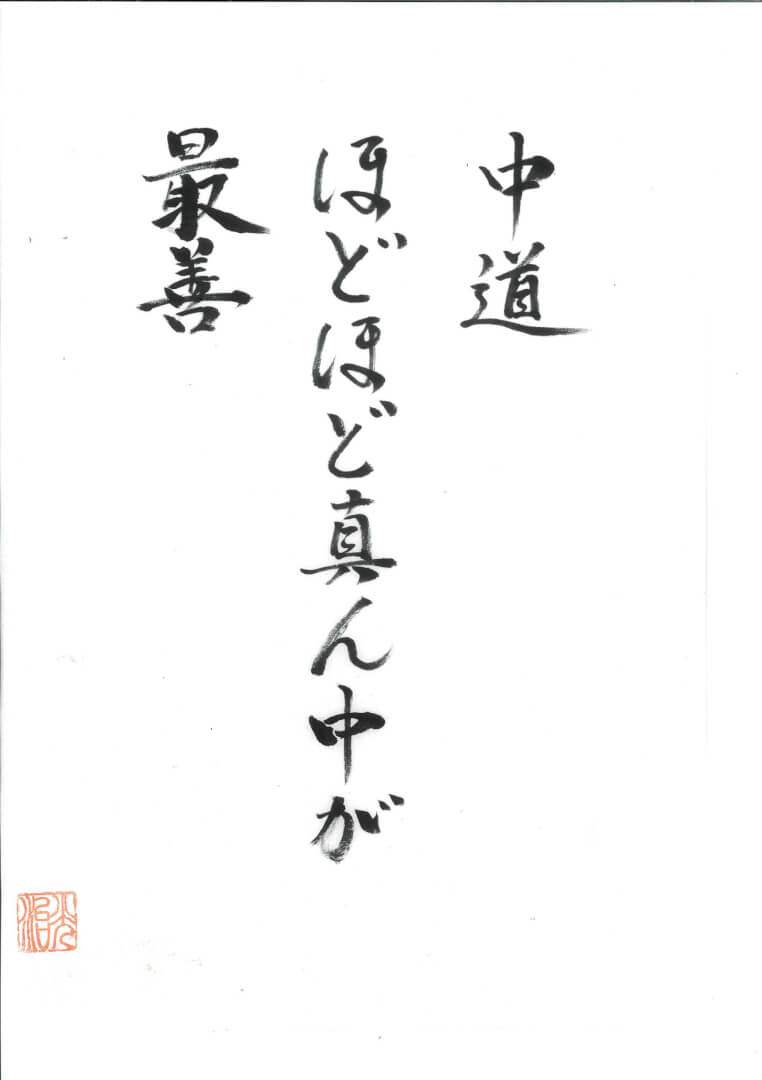

「中道、ほどほど真ん中が最善」

家族・家庭を持って暮らす者であっても、

これに執着するサガを見せずに生活をしなさい。

そして、華やかな衣装を着ることに執着せずに、

樹木の黄色い落ち葉のような

大便色の服でも良しとしなさい。

更には、自分は孤高の修行者であると思って

生活を致しましょう。

どんな交わり、集団の中に自分が居ましても、

自分一人で歩く覚悟を持ちなさい。

まるで1本角(ツノ)が立つサイのように一人で歩みなさい。

(原始仏典 スッタニパータ 第1章3節-No.64)

「他人に怒る必要はない。しかし、思いやりを欠いてはいけない」

誰かの家庭の事情を理由に怒ったり責める必要はありません。

ただし、「だから自分は配慮しない」という態度も間違いです。

人にはそれぞれ事情がある。

その上で、互いに支え合って仕事は成り立つ。

これが大前提です。

「自分が迷惑をかけたときは、できる範囲で返すだけでよい」

人は誰でも、いつか誰かに迷惑をかけます。

「お互い様」で社会は回っています。

だから、

・迷惑をかけた自分を責めすぎない

・過剰に償おうとしなくて良い

・でも、あとで自分にできる形で返す

この“自然な相殺”が起きれば、そこに悪い因果は残りません。

「僧侶の黄色の袈裟の本当の意味」

もともとの黄色は「立派な色」ではなく、

汚れの色=執着しないための色でした。

つまり、

・見た目にとらわれるな

・格好つけることに引っ張られるな

という修行の姿勢そのもの。

ただし現代では、最低限の清潔感・エチケットは必要。

不快な服装や臭いは、周囲に迷惑(因果)を生むからです。

「家庭持ちでも独り身でも「孤高の修行者」という意識を持つ」

人生は、最終的には一人で向き合う修行の道。

家庭環境や立場がどうであれ、

「自分の心と行動の責任者は自分」

この自覚が、輪廻の輪から外れるための条件。

他人と自分を比べない。

自分の歩みに集中する。

それで十分です。

「全部を極端に受け取らない。心の中で静かに実践すればいい」

これらは誰かに押し付けたり、

声高に語るためのものではありません。

自分だけが密かに意識すればいい“生活の智恵”。

そして何より、

中道(ほどほど・真ん中)が最善。

・厳しすぎず

・甘やかしすぎず

・怒らず

・期待しすぎず

・他人を責めず

・自分も責めすぎず

この「ちょうど良い加減」で生きるのが、

両極端を去って一番心が乱れず、因果を生まない生き方です。

今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。

皆さんの仕合せを心より念じております。

参考文献【柔訳 釈尊の教え 第一巻】著:谷川太一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・