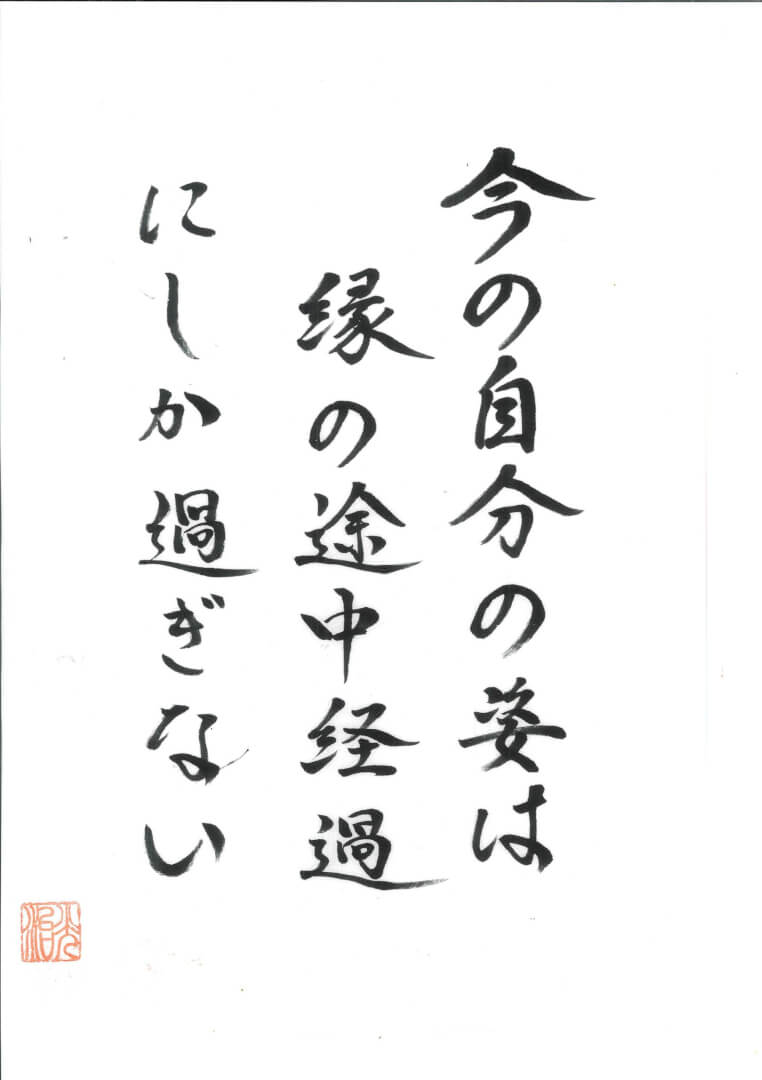

「今の自分の姿は縁の途中経過にしか過ぎない」

様々な美食をしたいという執着を無くすこと。

あちこちと、目的もなく出歩かないこと。

肉体を維持する為の、

必要最低限以上の栄養も摂らないこと。

共同生活する他の修行者たちを

托鉢(たくはつ:食糧などの寄付を他人に願うこと)で

食わせる必要は無いこと。

富裕な庶民の家に憧れることがないこと。

このようにしながら、

どんな交わり、集団の中に自分が居ましても、

自分一人で歩く覚悟を持ちなさい。

まるで1本角(ツノ)が立つサイのように一人で歩みなさい。

(原始仏典 スッタニパータ 第1章3節-No.65)

釈尊は、生まれながらにして王子でした。

若い頃には、世のあらゆる贅沢も、美しさも、喜びも味わい

尽くしています。

だからこそ、その全ての「限界」も「虚しさ」も、

徹底的に体験として理解したのです。

だからこそ、逆に、

それらへの執着を手放すことができたとも考えられます。

もし一度も贅沢を味わったことがない人が、

他人の贅沢をずっと見続けて育ったなら

心にどんな感情が湧くでしょうか?

本当に「執着を断つ」ことは簡単ではないでしょう。

私たち一人ひとりが、

なぜこの性格なのか、なぜこの心の癖なのか。

なぜ同じものを見ても人によって感じ方が違うのか。

それは、今生だけでなく、過去生の積み重ね=縁が違うからです。

だから、

-

執着を断ち切れる人

-

なかなか断ち切れない人

その差が出るのは当然なんです。

悟りでさえ、縁によって開かれる。

これは決して悲しいことではありません。

むしろ、

「今の自分の状態は“失敗”ではなく、“縁の途中経過”にすぎない」

そう気づいたとき、

私たちはようやく、自分を責めるのではなく、

自分を大切にしながら進む道を歩めるようになります。

昔の修行者も、今日の私たちも、

同じように悩み、葛藤し、比べ、揺れながら生きています。

釈尊のように、一度で全ての執着を捨てる必要はありません。

ただ、

-

“ああ、自分にもこういうサガがあるんだな”と気づくこと

-

“これは手放してもいい欲だな”と少し離れて見ること

-

“この縁は、きっと次の成長に繋がる”と信じること

これだけで、仏道の一歩を歩んでいるのです。

そして、

人間味ある悩みこそが、悟りの土台になる。

釈尊も、修行者も、そして私たちも、

同じ道の上で迷い、そして気づき、智慧を学びながら生きているのです。

今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。

皆さんの仕合せを心より念じております。

参考文献【柔訳 釈尊の教え 第一巻】著:谷川太一

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・