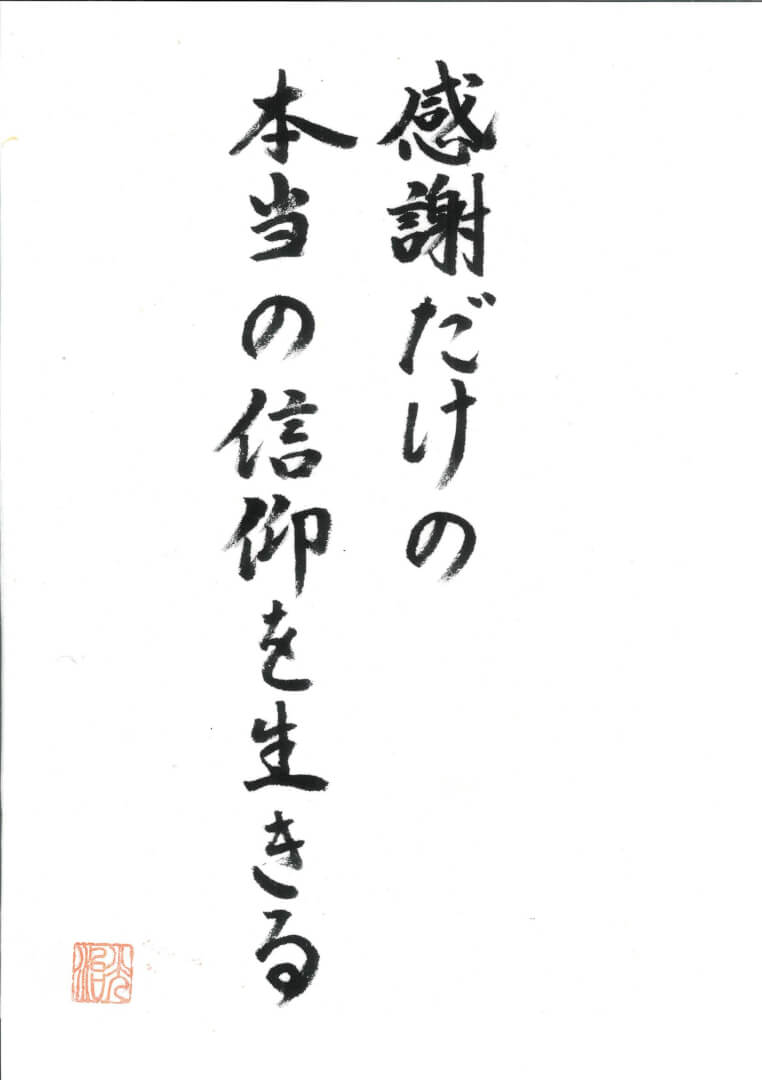

「感謝だけの本当の信仰を生きる」

自分の願い事を叶えたいがために、

人がコノ世で神様を祭って、

多くの奉仕とイケニエを年中捧げたとしても、

火炎に多くの貴重品を捧げて燃やしたとしても、

それから得られる恩恵は正しい生活行為の数割

にも満たない。

つまりは、祭事よりも真面目に働く人々を尊敬

するほうが、その恩恵は大きいのです。

(原始仏典 ダンマパダ8章-108番)

ここまで言いますか?

ということを釈尊が仰っています。

これには、釈尊が生きた2500年前の社会事情があるようです。

やはり当時でも怪しい修行者が多数もいて、真理を体感した釈尊

から見ますと、ムダで幼稚な土着信仰が多かったのです。

神像の前で家畜を殺生して血を捧げたり、火炎の中に貴重な品を

燃やすことで、人の願い事を叶えようとしていたのです。

修行者が幅を利かす当時の社会で、「そんなムダなことをするよりも、

真面目に働く家にいるお父さんやお母さんを尊敬し感謝するほうが、

神様からの守護と利益は大きい」ということを街の中で真剣に触れ回

っていました釈尊が、修行者たちから糾弾されていたことは当然の

ことでしょう。

しかも、当時の釈尊が正しいと推挙したことが、「祭事や奇異な修行

よりも真面目に働く人々を尊敬する方がよい」という、現代社会でも

信じられないようなアタリマエ過ぎて斬新なことだったのです。

むしろ、二千五百年も経過した現代の方が、正しい信仰の質が落ちて

いるようです。

では、昔の日本の神道とはどうだったのか?と言いますと、食べるだけ

でも必死の当時のインドにはなかった自然な信仰であり、現代のように

多種多様な祈願はなく、五穀豊穣への感謝という作物への「感謝をする」

ためだけの信仰たったのです。

獣の血しぶきを神様に捧げるなどは、厳禁も厳禁の信仰の世界が神道です。

この章の釈尊の言葉を真面目に聞いて、働く人々を尊敬して、自分も正し

い生活行為を継続するならば、その人や家族の老後はとても幸福な状態に

「社会的にも」成っていることは間違いがありません。

数十年後の老後が幸福に成れる信仰こそが、本当の真理に沿った正しい信仰

だったという証明に成ります。

徒党を組んで自称の正しい信仰をしましても、自分や家族の老後が不幸な

らばやはり何かが変なのです。もし不幸ではなくても、信仰のために多く

の貯金と、家族との二度と無い貴重な時間をムダに捨てて寂しい思いをして

いるならば、やはり死ぬまで後悔をします。

このようなことが無いように、今日もこの世を生きていくために真面目に

一生懸命働いて、家族や周りの人たちに感謝の気持ちを送りましょう。

これが釈尊のお墨付きの本当の信仰だったのです。

今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。

皆さんの仕合せを心より念じております。

【柔訳 釈尊の言葉第一巻】著:谷川太一より抜粋転載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人の道徳心

「男らしさという徳」

ラテン語で「徳、剛毅、果断、熟練」を意味する

Virtus(ヴィルトス)は「男」を意味する

vir(ヴィル)から出ています。

つまり古代ローマ人の間では「男らしさ」が

すべての徳の根源と考えられていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の諺 「一心同体(いっしんどうたい)」

【意味】

二人以上の人が、一人であるかのように、

心を一つにして結びついていること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・