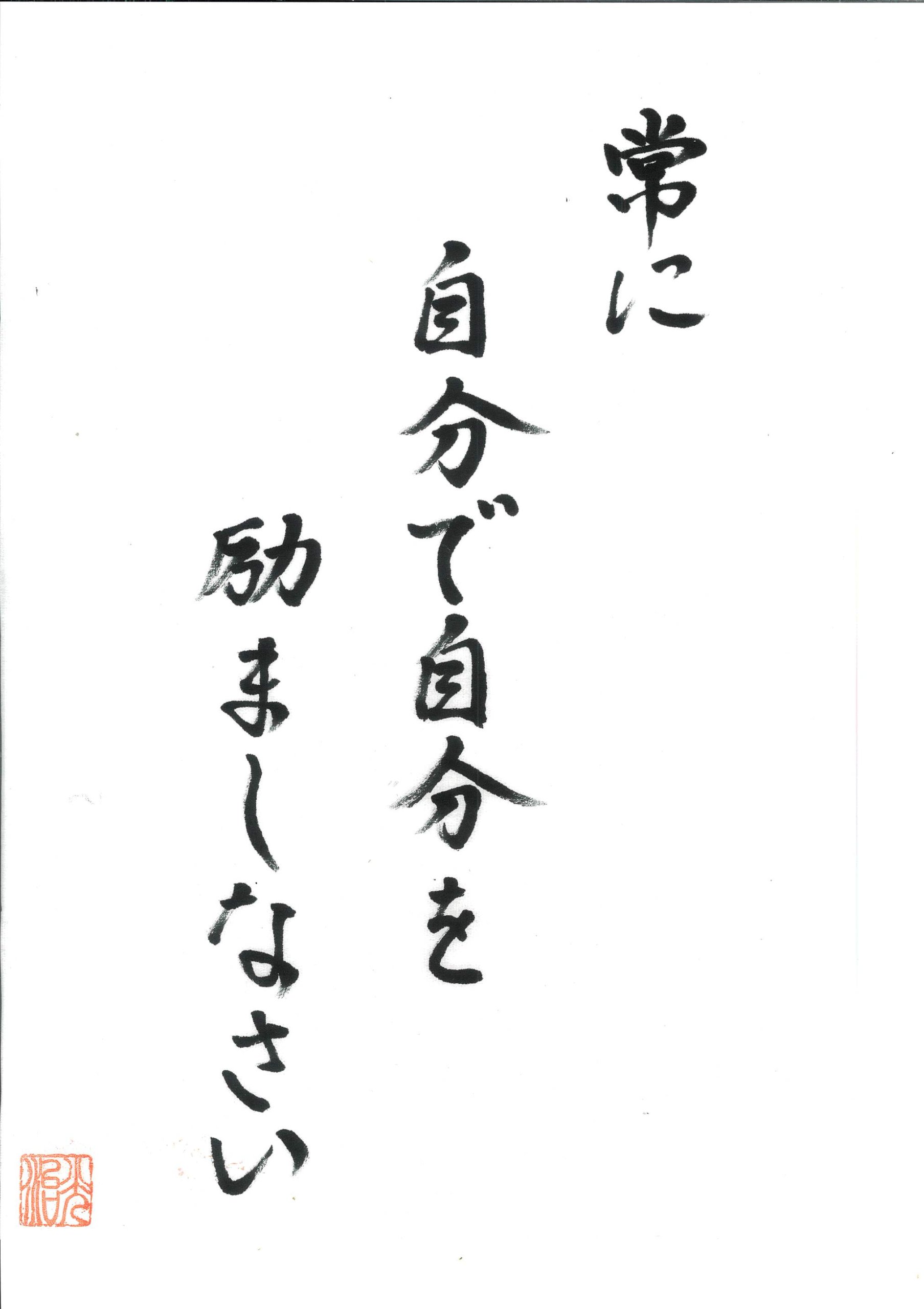

「常に自分で自分を励ましなさい」

人間は、自分で自分自身を励ましたほうが良いです。

そして、自分で自らを反省させることをしたほうが良いのです。

生きる人々よ、自分で自分自身を守りなさい。(自分をイジメるな!)

そして、正しい思いを持つように務めましょう。

そうすれば、誰もが浄土に行けるのです。

(原始仏典 ダンマパダ25章-379番)

釈尊が、またまた斬新なことを仰っています。

(1) 「自分で自分を励ましなさい!」

これは過去の自身のトラウマの視点からも、意味が有ります。自分の名前

を呼んで、「◯◯よ、頑張れ~」「まだまだ行けるぞ」「そこは注意だ」

「自分は、そんなもんじゃ終われない!」・・・・などなどと。

エベレスト山などへの登山家のエピソードを読みますと、高所に行くほど

酸欠が進み、低温と合わせていよいよ「死」を間近に多くの人間が感じる

そうです。

段々と生活のことや他人への思いが消え始めて、自分自身との対話が始ま

るようです。

その時に多い現象が、斜め上方向から別の自分が、まさに上記のような

「◯◯よ、頑張れ~」と話しかけてきて、別の自分との対話が始まるのです。

その別の自分は、以前から良く知っているような懐かしさをも持つようです。

その別の自分は、雪で隠れた危険な足下も薄れ行く意識の中で教えてくれる

そうです。

(2) 「定期的に、自分で自分を反省させなさい」

このような習慣を持つ人は、人生を無難に安定させることが出来ます。

災難を除けることにも成ります。お祓いや厄除け祈願よりも、

本当に実践的に実現させます。

今日の寝る前に、

* 今日1日の反省をすること。

* そして大事は、それでも生かされたことに感謝をして゛置く゛こと。

この2点の継続は、強力に明日からを変えて行く原資と成ります。

(3) 「自分で自分自身を守りなさい」「自分をイジメるな!」

多くの人は、自分を精神的に守るどころか、逆にイジメることで何かの

昇華をしています。これではダメなのです。運気が落ちて行きます。

イザという時に、本当の自分(良心・仏性)が助けてはくれないのです。

「今さら何言ってる!!」ということになります。

だから、普段から自分で自分を励まし、自分を虐めないで、自分の意識

を育てるのです。意識の大きい人は、他人に安心感を与えます。それは、

本人が自分の生活で育てた、その人の意識の強さと大きさの影響なのです。

自傷行為をするような人の意識は、物凄く委縮しており、他人に違和感

、冷たい感じ、心配心を起こさせます。その人のソワソワ感やイライラ

感は、他人にも伝染するほどです。

(4) 「正しい思いを持つように務めなさい」

これは釈尊が、悟り(涅槃感覚)に至るために必須とした、八正道(はっ

しょうどう)の中の1つである、重要な「正思(しょうし)」のことです。

やはり生きる間の糞袋(くそぶくろ:一休禅師は人間をこう表現しました)は、

常に自分で「正しい思考」を心掛けるべき生き物なのです。

思考はいつも、逃避、暴走、虐待、差別、色情へとネガティブへ勝手に進む

「生き物」だと思っても良いです。

定期的に、自分の思考に「中立・中道」「常識」「道徳」という手綱を付けて

引っ張ることが大切です。

このような肯定的な釈尊の智慧を毎日読むだけでも、継続する筝によって

思考が神仏の方向へと正されていきます。

釈尊は、以上の4つを「継続した」者は、浄土(涅槃・ねはん)に行きます、

と断言されています。これを信じて見ましょう。

実践が自分に教え、心からの安心と共に先行きを導きます。

今日もより良く生きる智慧を与えて頂いて有難うございます。

皆さんの仕合せを心より念じております。

【柔訳 釈尊の言葉第一巻】著:谷川太一より一部抜粋転載

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人の道徳心

「グッド・ルーザー」

負けたのなら敗者らしく堂々としていればいい。

十分に戦ったのなら、

何も卑下することなどない。

昔から勝敗は時の運という。

勝つ時もあれば負ける時もある。

負けたからといって

相手を恨むのはナンセンスだ。

負けたら潔く負けを認めて降参すればいい。

ただし、前提がある。

それは自分の言い分がある時には

徹底的に戦わなければならないということだ。

しかし、戦って分がないとわかれば、

変に意地を張らずに潔くあきらめる。

これが英語でいうところの

グッド・ルーザー、

負けても怒ったりしょげたりしない人になれ、

という思想だと思うのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の諺 「牛飲馬食(ぎゅういんばしょく)」

【意味】

とてもたくさん飲んだり、食べたりすること。

牛が水を飲むようにお酒などをたくさん飲み、

馬がえさを食べるように物をたくさん食べるという意味。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・